新しいタイプの植物工場を見学するため、西東京市にある東京大学の生態調和農学機構を訪ねた。キャンパスを進んでいくと現れたのは、よくある頑丈な建物の植物工場ではなく、オランダ型のハウスのような陽光に輝く巨大な施設でもなかった。テント生地に包まれたこぢんまりとしたその施設は、一見、ふつうのビニールハウスにしか見えない。というより、基本構造がビニールハウスと同じであることが、この植物工場の最大の特徴なのだ。

断熱材か遮熱シートか

植物工場の企画販売を手がけるベンチャー、プランツラボラトリー(東京・港)と東大の河鰭(かわばた)実之教授が共同で開発した。「建物のがっちりとした構造と、精密なコントロールは関係ない」。河鰭教授はそう話す。

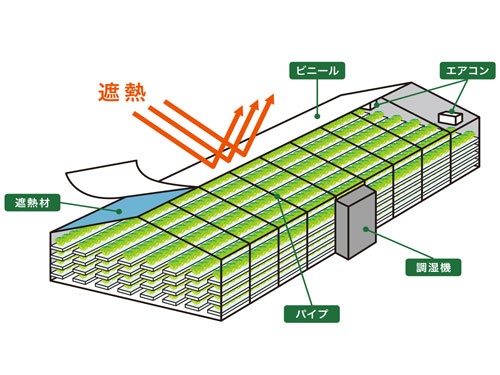

なぜ、ビニールハウスのような施設で、植物工場的な生産が可能になったのか。ポイントは室内の環境を、室外とどうやって遮断するかにある。通常の建物は、壁に断熱材を埋め込み、外の熱や冷気が室内に入らないようにする。これに対し、プランツラボラトリーの施設はビニールハウスの骨組みにアルミ製の薄い遮熱シートを張ることで、外気の影響を受けるのを防ぐ。

断熱材と遮熱シートのどちらを使うかで、施設全体の作り方に様々な違いが出る。断熱材は外の気温が上がったとき、熱を蓄えることで室内の気温の上昇を防ぐ仕組みのため、断熱材にたまった熱はゆっくりとだが室内に放出されてしまう。そのため、室内の温度を一定に保つには、エアコンなどを使って温度を下げる必要がある。

これに対し、遮熱シートは外の熱をはね返すことで、室内の気温の上昇を防いでいる。反射率は97~98%に達しており、外の熱が室内に入ってくることはほとんどない。こちらも温度をコントロールするためにエアコンは使うが、当然のことながら、台数は普通の建物と比べてずっと少なくてすむ。

あとは、遮熱をどれだけ徹底するかで室内の環境コントロールの精度が決まる。河鰭教授の言葉を借りると、「下も含め、360度ぐるっとまるごとシートで遮熱している」。壁や天井がぴしっと平らだったり、頑丈な素材を使ったりしているわけではない。つまり、「がっちりした構造と、環境のコントロールは関係ない」。ただし、遮熱シートを風雨から守る必要があるため、その外側にテント生地を張っている。これでいよいよ、施設は植物工場のイメージとはほど遠い外観になる。

コントロールの精度を高めるために工夫した点はほかにもある。病院などで使う調湿機を設置したのもその1つ。室内の湿度を一定に保つことで、植物の生育にプラスに働くだけでなく、中で働くスタッフにも快適な空間を作った。調湿機を通して外の空気を入れるため、二酸化炭素(CO2)を買ってきて補う必要もない。もちろん、外気は除菌してから室内に入れる。

建設費は半分から3分の1

農業は自然の中に田畑という人工的な空間を作ることから出発し、風雨の影響を減らすために温室を開発した。その延長で、壁面をガラスや特殊なフィルムで覆い、コンピューターで制御するオランダ型のハウスが登場。さらに植物工場が現れ、自然と完全に切り離して作物を作ることへの挑戦が始まった。

プランツラボラトリーの面白さは、当然のように思われていたこの「進化の流れ」をいったん元に戻し、ビニールハウスの基本構造を残したまま、植物工場に仕立て直した点にある。そのことによって得られる最大の成果が、コストの低減だ。プランツラボラトリーの湯川敦之代表によると、「建設費は通常の植物工場の半分から3分の1」。エアコンの台数が少なくてすむので、ランニングコストを抑えることもできる。

既存の植物工場の最大の課題は、初期投資と運営経費の重さにある。それは、工場野菜のほとんどが、手のひらサイズのリーフレタスなどの葉菜類であることと無縁ではない。リーフレタスは短期間で育つため、施設の回転率を高め、収益率を向上させることが可能だからだ。回転が速いため、栽培に失敗してもリカバリーしやすいという利点もある。

この点に関連し、河鰭教授が研究者らしい説明を加えてくれた。「レタスは根っこを除けば、LEDの光で作った葉っぱを100%収穫できる。トマトは葉っぱがたくさんできても、捨てるしかない。それだけたくさん光合成のためのエネルギーを投入する必要がある」。解決するには、LEDの性能の向上と低廉化が課題になるのは当然だが、この施設のように建設と運営の両面でコストを下げることも、作物の幅を広げることに貢献するだろう。

「農地」のままで建てられる

キャンパス内の施設では、すでにレタス、コマツナ、水菜、ホウレンソウ、カラシナ、ケール、キュウリ、ミニトマト、イチゴなど、「手当たり次第に何でも作ってみた」(湯川代表)。既存の植物工場でもこうした作物を作ることはできる。問題はその多様なポテンシャルを発揮することができない収益構造にある。プランツラボラトリーが課題を解決できるとビジネスで証明したわけでないが、植物工場の新たな可能性を示したとは言えるだろう。

建設コストのほかにも、既存の植物工場にはない特色がある。普通の植物工場は床にコンクリートを敷いた頑丈な建物のため、農地には建設できない。もし農地に作ろうと思えば、宅地に転用することが必要になる。その場合、ネックになるのが、地主が転用を嫌がるケースがあることと、たとえ転用することができても、固定資産税の負担が跳ね上がることだ。もともと宅地なら転用の必要はないが、当然ながら田畑と比べて税負担ははるかに重い。

農地を「耕すことのできる土地」に限定している現行ルールを見直すべきだと筆者は思っているが、プランツラボラトリーの場合、そもそもそういう問題が発生しない。基本はビニールハウスと一緒なので、農地のままで建てられるからだ。逆に言えば、既存の植物工場とは違い、一面が舗装された消費地のど真ん中に建てるような施設ではない。

ここからも、両者のビジネスモデルに違いが出る。既存の植物工場は建屋を複数階にし、単位面積当たりの栽培棚を可能な限り増やし、1日に数千から数万株を出荷して売り上げを増やす。これに対し、ビニールハウス型は棚を上に積み上げるのに限界がある。そこで、「上に伸ばすのではなく、横に広げる」ことで、生産量を増やすことが必要になる。高齢農家のリタイアで農地の集約が進んでおり、「横展開」は以前よりずっとやりやすくなっている。

いったん話は変わるが、湯川代表は大学時代にLEDを研究し、卒業後はIT企業を立ち上げた経歴を持つ。前者は植物工場の設計に直結し、後者はベンチャーの運営に役立っている。プランツラボラトリーがいま施設の企画や販売で話し合いを進めている作物には、イチゴやレタス、ブルーベリーがある。ここまでなら、「植物工場の幅が広がりつつある」という感想で終わるかもしれないが、まだ先がある。魚の養殖や養鶏の話も進めているのだ。

魚、鶏、一気に飛び越える発想で

遮熱シートで室内環境を外界と切り離すことがこのシステムの本質で、その中で何をするかは別次元のテーマなのだ。極端に言えば、環境のコントロールが作業の成否を左右する対象なら何でもいい。魚の陸上養殖や養鶏は生産の仕組みがすでに確立されており、既存の機器を施設の中に入れるだけで、これまでより効率的に生産できる可能性がある。こうなると、植物工場という名前には収まらなくなってくる。

もし、湯川代表が栽培技術の専門家だったり、農家の延長の経営者だったりしたら、植物工場の範囲を一気に飛び越えるような発想は出にくかっただろう。それを可能にしたのは、ベンチャー起業家特有の発想の柔軟性だ。河鰭教授は園芸の専門家にもかかわらず、この施設の開発にとりかかったとき、ただちに放熱の仕組みについて調べるなど、一部の研究者にある「視野の狭さ」とは無縁の人で、パートナーとしては最適だった。

ではそもそも、なぜビニールハウスを植物工場に作りかえることを思いついたのか。答えはいたってシンプルで、西東京市のキャンパスは建物を新たに建てることができなかったからだ。もともと2人はコンテナを使って植物工場を作ろうと思っていたが、コンテナは建物扱いになってしまうため、設置することができなかったのだ。

そこでひらめいたのは湯川代表だ。「ハウスに遮熱シートを張ったらいいんじゃないですか」。大学に確認すると、ビニールハウスなら、設置してもいいことがわかった。河鰭教授も始めてすぐに「全然いいよ、これすごい」と結果を確信した。

自然に溶け込む

開発に着手したのが2014年11月で、翌年の春ごろには手応えをつかめたという。もちろん、遮熱シートの張り方など、施設を完成させるうえで試行錯誤が必要な点はいくつかあった。だが、着手から半年足らずで結果が見えたことからわかるように、「植物工場とはこういうもの」という先入観にとらわれず、遮熱シートでいいと気づいた時点で勝負は決まっていた。

「必要は発明の母」と言うべきか、「コロンブスの卵」と言うべきか。中で野菜が育てられていることなど想像もつかない既存の植物工場と違い、農村風景に自然に溶け込む植物工場はこうして誕生した。

今年の3月にはプランツラボラトリーと東大とが共同で特許を取得し、ビジネスを広げる環境も整った。ビジネスベースの挑戦はこれから始まるシステムと、既存の工場を比べ、どちらがどれだけ優位と判定するのは慎むべきだろう。だが、農業界では異端の扱いだった植物工場に、新たなメニューが登場したことは注目に値する。遠くないうちに、続報をお届けしたいと思う。

『コメをやめる勇気』

兼業農家の急減、止まらない高齢化――。再生のために減反廃止、農協改革などの農政転換が図られているが、コメを前提としていては問題解決は不可能だ。新たな農業の生きる道を、日経ビジネスオンライン『ニッポン農業生き残りのヒント』著者が正面から問う。

日本経済新聞出版社刊 2015年1月16日発売

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。

※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。